29.11.2020

29.11.2020СОВЕТСКАЯ ЭПОХА В КОНТЕКСТЕ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» (К СТОЛЕТИЮ «ВТОРОЙ ТЕСПУБЛИКИ)

Гагик АрутюнянДиректор Сетевого исследовательского института, член Евразийского экспертного клуба

В нынешнюю мультиполярную и турбулизированную эпоху многократно возросло количество вызовов, угрожающих безопасности и существованию не только отдельных стран, но и всему глобальному сообществу. В режиме «виртуализации» человеческих отношений одним из наиболее опасных вызовов является внедрение в сознание людей информационных вирусов, которые качественно снижают способность пресловутого «homo virtualicus» адекватно воспринимать не только современные реалии, но и исторические факты1. Поэтому представляется, что попытка представить значение «советского фактора» в истории Армении является актуальной задачей.

«Советская империя» и «колонии»

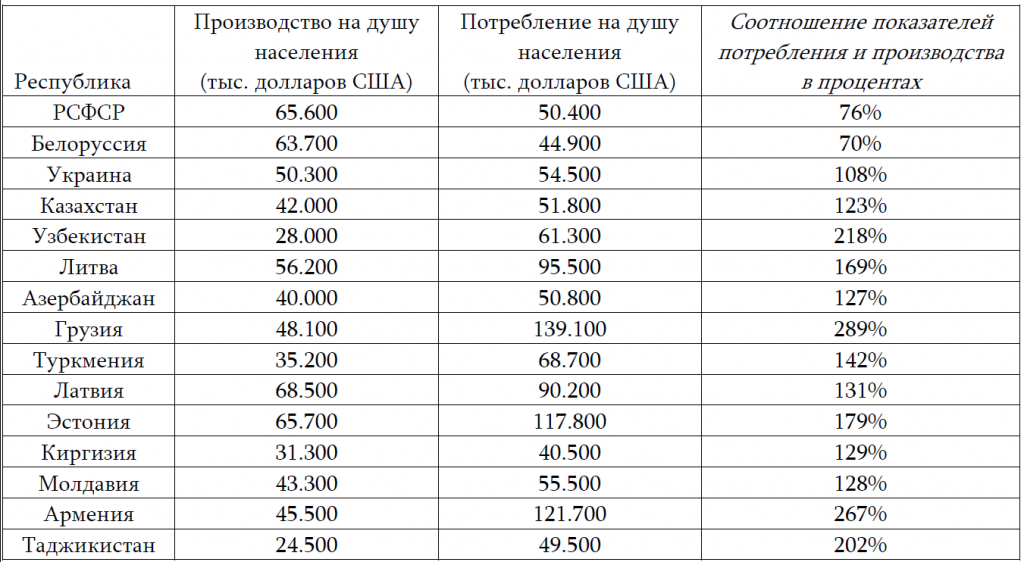

Следует зафиксировать, что советский период для Армении был естественным продолжением ее истории в цивилизационном аспекте близкой ей российской империи, к которой она была присоединена после освободительной миссии графа Паскевича в 19-ом веке. В связи с этим подчеркнем, что понятие «империя» в данном случае никак не следует идентифицировать с «колониализмом», как правило, ассоциируемым с нещадной эксплуатацией людских и природных ресурсов захваченных стран, что типично для англосаксонской традиции. Российскую же империю необходимо рассматривать как некую политическую систему, сумевшую интегрировать народы и народности и создать для них условия развития. Подобную «странность» этой «империи» уже в советскую эпоху наглядно иллюстрируют представленные в Таблице 1 данные, из которых, в частности, следует что Российская Федерация и Белорусская Республика фактически были донорами для остальных республик. Конкретно, весьма развитая в индустриальном и научно-технологическом плане Армения в период 1985-1990гг. потребляла на душу населения в более чем в 2.5 раза больше, чем упомянутые выше республики. Заметим, что в значительной степени примерно по такому же имперскому механизму проводится политика в Евросоюзе, но почему-то никто не обзывает ЕС «империей». То есть если следовать общепринятой логике об империях, то получается, что в СССР «колониями» были Россия и Беларусь, а «колонизаторами» – остальные республики.

Таблица 1. Усредненные соотношения производства и потребления на душу населения (в долларах США) в советских республиках и соотношение этих показателей в 1985-1990гг.2

Правда, конкретно в Армении, как показали наши оценки, высокий уровень потребления во многом складывался благодаря крупным финансовым вливаниям «центра» в научно- технологическую и оборонную сферы, и в этом плане Армения занимала ведущие позиции в СССР. В этом контексте отметим, что в советской Армении более одного миллиона человек занимались так называемым «сложным трудом», что подразумевает, к примеру, как высококлассных токарей или сварщиков, так и инженеров и научных сотрудников. Между тем в современной Армении, по оценкам, число таких лиц уменьшилось в более чем десять раз, а по официальным данным количество научных работников и инженеров сократилось примерно в 8 раз, т.е. общий интеллектуальный уровень нашего общества качественно снизился. Об экономике же в целом достаточно отметить, что спустя почти 30 лет после распада СССР ВВП нашей «либеральной» Третьей республики на 30-40% меньше ВВП «колониальной» Второй Советской республики.

Вместе с тем наиболее важным фактором во всем этом является то, в составе российской-советской империи армянский народ восстановил свою национальную идентичность, богатые и древние духовно-культурные традиции, а также особую цивилизационную ориентацию, которые сложились со времен Византийской империи.

Однако эти важнейшие для нашей страны и народа события – освобождение от персидского ига в 1827г. и вхождение уже в 1920г. в образованную на новых идеологических принципах советскую империю – практически не отмечаются и не осмысливаются в нашем обществе. Характерно, что если слово «советское» иногда и мелькает в информационном пространстве, то оно имеет, как правило, негативный смысл. Отметим, что проблемы с памятью конкретно о советской эпохе существуют отнюдь не только в Армении и других постсоветских республиках. Эта проблема актуальна и в самой России, где только в последние годы ситуация в этой сфере качественно изменилась. Очевидно, что такое положение – отнюдь не проявление некоего коллективного склероза, а результат целенаправленно и методично проводимой так называемой «исторической политики» – важной составляющей современных гибридных войн, и ниже мы попытаемся вкратце представить наши представления о данном понятии.

«Историческая политика»

Термин «историческая политика» вошел в информационный оборот в 1980-х годах в Германии, однако очевидно, что важность исторических категорий во внутренней и внешней политике была осознана еще в исторические времена. Считается, что этим политическим искусством хорошо владели китайские (вспомним их поговорки «забывать историю – предательство», «без истории нет будущего») и англосаксонские стратеги. Как в прошлом, так и сегодня «историческая политика» имеет два вектора направления. Во внутренней политике ее целью является сохранение национальной идентичности и тем самым обеспечение сплоченности и дееспособности общества для противостояния деструктивным внешним вызовам. Во внешней политике вектор «исторической политики» направлен на расшатывание национальной памяти и тем самым «атомизации» общества условного противника (а в некоторых случаях – союзников) и снижение его иммунитета в контексте сопротивления внешнему воздействию.

В этом контексте следует признать, что в плане «исторической политики» мы все получили весьма дурное наследство от той же советской эпохи. Известно, что в советское время «историю» особенно не жаловали. После революции царский период предавался анафеме, а за доброе слово о прошлом можно было угодить и в «Гулаг». Вопрос этот особенно остро стоял в Армении. После советизации начались гонения на христианскую церковь, вместе с политическими деятелями Первой республики были очернены и, в лучшем случае, преданы забвению наши национальные герои – Андраник, Нжде и многие другие. Характерно, что про важность исторической памяти вспомнили в суровые годы Великой Отечественной: были восстановлены офицерские погоны, звания и прочая военная атрибутика царских времен, отказались от репрессивных планов против религии и церкви. Более того, именно в военный период частично была возрождена религиозная жизнь: были созданы специальные государственные структуры для налаживания взаимодействия правительства практически со всеми конфессиями. В Армении, но уже в шестидесятые годы, под давлением широкого общественного движения была восстановлена память о Геноциде и «реабилитирован» ряд наших национальных героев.

Но на этом злоключения «исторической памяти» не закончились. Впереди была новая, на этот раз – «либеральная» революция. И если большевики присваивали в пользу государства все и вся, то новоиспеченные ультралибералы действовали по принципу «все на продажу» и обворовали у государства практически все, что хоть немного плохо лежало. Попутно сомнительными личностями была приватизирована также и история. В итоге начался этап охаивания всего того, что было связано с прежней эпохой.

Обнадеживающим во всем этом является то, что в «путинской России» уже началась реставрация государственности и вместе с этим – исторической памяти. Отрадно не только появление правительственных решений по организации мероприятий по той или иной дате, но и особенно то, что в СМИ стали регулярно появляться объективные и вместе с тем увлекательно-познавательные материалы как про эпоху большевизма, так и про царский период и белое движение. Тут просто грешно не отметить замечательные передачи, которые ведут Николай Сванидзе и Александр Проханов. Особо отметим талантливые передачи Никиты Михалкова, которые не только направлены против фальсификации истории, но и помогают более адекватно осмысливать сегодняшние сложные гибридные реалии со своими правдами и неправдами.

В Армении же распад империи начался с карабахского движения. Изначально в обществе доминировали национальные идеи, и в этом контексте произошла позитивная переоценка истории досоветского периода. Однако спустя определенное время национальная идеология была объявлена «лжекатегорией», и общество окунулось в ультралиберальную действительность со своей специфической интерпретацией истории.

Вместе с тем между двумя этими «постреволюционными провалами памяти» в Армении есть существенная разница. Если большевики по своему идеологическому разумению тоталитарными способами заставляли собственный народ забывать историю, то либералы для решения той же задачи применяют целый арсенал манипуляционных технологий, и в этой работе им оказывают существенное содействие зарубежные структуры. Следует также признать, что сами иностранцы к собственной истории относятся весьма трепетно и обдуманно. Наиболее продвинутыми в этой сфере, как уже отметили, являются британцы. Во-первых, они осознали, что периодически совершать революции не стоит: после того как в 1649 году казнили Карла I, спустя некоторое время англичане в отредактированном виде восстановили монархию и по сей день свято соблюдают все полагающиеся по этому поводу ритуалы, справедливо полагая, что «традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу».

А если у них что-то получалось не так, то они находили методы реабилитации даже самых нелицеприятных страниц своей истории. К примеру, во время Крымской войны (1854г.) британская легкая кавалерия по приказу лорда Кардигана ринулась в атаку на хорошо укрепленные позиции русской армии и понесла катастрофические потери. В учебниках военной истории решение Кардигана считается одним из наиболее абсурдных, однако британцы этому событию посвятили оды, сочинили песни, сняли два кинофильма. Т.е. «Атаку легкой кавалерии» они превратили из позора в славную страницу собственной летописи.

Между тем современная «историческая политика» вышла на качественно новый уровень развития и стала важной составляющей «гибридных войн». Наглядный пример тому – безобразие, которое творится вокруг казалось бы очевидного и непререкаемого исторического факта – победы СССР в Великой Отечественной войне. Все это является свидетельством того, что сегодня практически стерлись грани между понятиями отдельных сфер безопасности – военной, экономической, информационной, исторической, и список этот можно расширить. Такое положение обусловлено не только естественной взаимосвязанностью этих сфер, но и тем, что современные гибридные конфронтации подразумевают комплексное применение практически всех существующих деструктивных «гибридных» методов воздействия на условного противника.

Сегодня можно встретить высказывания экспертов о том, что в «гибридных войнах» нет ничего нового и методы, которые применяются в подобного рода войнах, применялись и в прошлых противостояниях. Однако это далеко не так, и это отдельная тема разговора.

2 Сулакшин С. С. и Багдасарян В. Э., Цивилизационный феномен в российском государствообразовании, http://rusrand.ru/ideas/civilizacionnyy-fenomen-v-rossiyskom-gosudarstvoobrazovanii, (см. также Корчагин Ю.А., Рейтинг стран-бывших республик СССР по ВВП в 2016г. и в 1990г., http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=388).

Возврат к списку

Другие материалы автора

- ЗАРАЗНЫЙ И НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС: ЧЕМ ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?[06.10.2025]

- К ОБРАЗУ БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ТУМАН НАСТОЯЩЕГО[04.07.2025]

- ЧТО ДЕЛАТЬ «ПОСЛЕ НИКОЛА»?[07.05.2025]

- О ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ В АРМЕНИИ КОНЦЕПЦИИ «УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА»[06.03.2025]

- ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СДВИГИ К «ТРИПОЛЯРНОМУ» МИРУ[04.03.2025]

- РАСПАД НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ВОЗМОЖНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗВИТИЯ[01.02.2025]

- ПЛАН САМСОНА: ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ. Гагик Арутюнян[05.01.2025]

- «УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС» – СОТВОРИВ ХАОС ИЗ ПОРЯДКА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГРУЗИТСЯ В РУКОТВОРНЫЙ АД»[07.12.2024]

- «УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС». НА 1-м ЭТАПЕ ИЗ СОЗНАНИЯ НАЦИИ ВЫМЫВАЮТСЯ ОСНОВЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ[06.12.2024]

- «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА» СРАВНИМО С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ»[03.12.2024]

- «ОТ ВЫБОРА ПОЛЮСА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ АРМЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»[10.10.2024]