27.11.2015

27.11.2015МОЛОДЕЖЬ АРМЕНИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Самвел Манукян

С.Манукян – Советник НОФ «Нораванк», кандидат социологических наук, член Евразийского экспертного клуба

Доклад на круглом столе «Армения, актуальные вызовы современности и Евразийская интеграция» для молодых международников, политологов и экономистов. НОФ «Нораванк», 26 ноября 2015г., четверг

В капиталистической миросистеме происходит ослабление позиций гегемона. Она входит в фазу бифуркаций. Обостряются ее внутренние противоречия, вследствие чего учащаются экономические кризисы и их глубина. Противоречия проявляются на всех структурных уровнях миросистемы и, особенно остро, в периферийных странах, таких как Армения.

Практически все противоречия миросистемы, под прямым и косвенным управлением гегемона миросистемы, преобразуются в общественно-политические волнения, кризисы и кровавые внутренние и международные конфликты, которые не совсем адекватно называются «революциями». Последняя цель этих «революций» – снижение экономического, научного, технологического, социального и культурного потенциала в «революционных» и, что наиболее важно, тех стран, которые не признают статус сегодняшнего гегемона.

В этих условиях, для успешного реагирования вызовам, появившимся в результате разрыхления структуры миросистемы, национальным государствам особо важно решение двух задач. Во первых – обеспечить обусловленность внутригосударственных общественно-политических и экономических процессов собственными национальными интересами, которые необходимо сочетать с глобальными гуманитарными целями, основанными на нравственных принципах. Во-вторых – формирование национальных элит, имеющих концептуальное и целостное мировосприятие, на основе которого они были бы в состоянии адекватно понимать суть происходящих глобальных, региональных и локальных процессов.

В таком аспекте важной и специфической общественной группой является студенчество. Важность студенчества состоит в том, что оно является одной из самых активных общественных групп, специфичность - в том, что сегодня в студенческой среде находятся будущие элиты национальных государств. Поэтому, если, в краткосрочной перспективе, концептуальное и интегральное обществоведческое образование и мировоззрение студенчества важно для конструктивного хода общественно-политических процессов в стране, то в долгосрочной перспективе – через 10-20 лет, адекватное обществоведческое образование сегодняшнего студенчества залог качества будущих национальных элит.

В изложенном контексте важно иметь ответы на следующие вопросы:

1. Какие проблемы в восприятии студенчества являются наиболее важными для Армении?

2. Какие основные установки существуют у студентов к базовым общественным проблемам – к бедности, неравенству и привилегиям элит?

3. Имеют ли студенты концептуальную основу для целостного и системного восприятия, объяснения и поиска решений этих проблем?

4. Какова эффективность формирования обществоведческого знания будущих элит в высшей школе?

5. Какова эффективность отбора интеллектуально зрелых кадров партийной системой Армении?

6. Какие особенности имеет политическое участие студентов.

Предварительные общие ответы на эти вопросы получены в рамках комплексного проекта «Исследование стиля жизни студенчества Еревана и оценки Болонского процесса», проведенного IPSC - Институтом политического и социологического консалтинга, по заказу Министерства науки и образования Республики Армения, в числе других тем, были исследованы вопросы, совместно позволяющие составить общее представление о возможной роли студенчества в сегодняшних общественно-политических процессах и о качестве восприятия миросистемы будущими национальными элитами Армении.

Проблемы Армении в восприятии студентов

Проблемы Армении в восприятии студентов практически не отличаются от представлений всего общества. На первом месте безработица (отметили 25% респондентов, был задан открытый вопрос, допускалось не более 3-х ответов), на втором – бедность (20%), на третьем – безопасность страны (20%), на четвертом – экономическая недоразвитость страны (20%), на пятом – экономическая миграция и эмиграция (19%).

Т.е. проблемы Армении в представлениях студентов составляет «классический» набор проблем страны периферийного капитализма.

Установки студентов к проблемам бедности, неравенства и привилегированности элит.

Студентам был задан вопрос: «К какому из следующих мнений о неравенстве и бедности близко Ваше?»Студентам были представлены 3 варианта ответов: Вариант «Каждый сам ответственен за свое благополучие», который очевидно соответствует либеральному мировосприятию, отметили 59% респондентов.

Вариант «Основная причина бедности и неравенства- несправедливая страна» отметили 28% студентов. Эта установка, при концептуальном оформлении, может преобразоваться в социальные учения, направленные на нравственное переустройство общества, в том числе социалистическое.

Вариант «Если разбогатеет страна, этот вопрос разрешится», отметили 12% студентов. Эта установка, при концептуальном оформлении, может преобразоваться в разновидности консервативной идеологии.

Затруднились ответить – 1%.

А на вопрос: «Как Вы считаете, Естественно ли, что богатые и власть имущие безнаказанно нарушают закон, потому что так поступил бы каждый, кто разбогател бы, или пришел к власти?», ответили «нет» - 67%, «да» - 33%.

Очевидно, что из сопоставления (кросс-табуляции) ответов на эти вопросы можно получить четыре сегмента студенчества. Для нас, в первую очередь важны два из них.

Объем группы студентов, которая считает, что «Каждый сам ответственен за свое благополучие» и, одновременно, «не естественно, что богатые и власть имущие безнаказанно нарушают закон», можно принять как приблизительную общую оценку объема «классической» либерально-демократической установки (но не оформленной идеологии) среди студентов. Оказалось, что такие установки имеют 40% студентов. А объем группы считающей, что «Основная причина бедности и неравенства несправедливая страна» и, одновременно, «не естественно, что богатые и власть имущие безнаказанно нарушают закон», можно предположительно принять как приблизительный объем установки демократического социализма. Таких студентов – 18%.

Сформированность концептуального обществоведческого знания у студентов

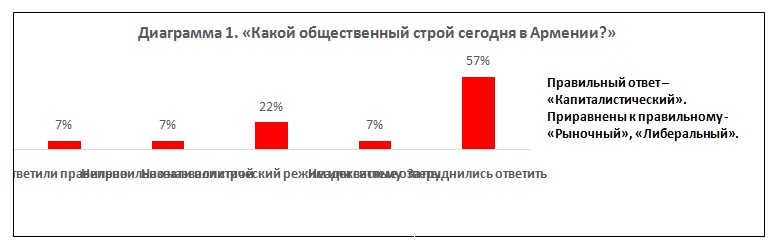

Студентам был задан вопрос: «Какой общественный строй сегодня в Армении?» Ответы не подсказывались. На вопрос правильно ответили - 7%, (правильный ответ – «капиталистический»; условно приравнены к правильному ответу также - «рыночный», «либеральный»), неправильно назвали строй – 7%;вместо строя назвали какой-либо политический режим или систему – 22%; абсолютно неадекватно ответили – 7%; затруднились ответить – 57%.

Если студент не знает, что сегодня в Армении (и практически во всем мире) капитализм, то вероятность, что у него существует концептуальное и системное знание сегодняшнего мира практически нулевая, хотя он может знать или «предчувствовать» положения миросистемы. С другой стороны, если студент знает, что сегодня в Армении капитализм, то из этого не следует, что у него существует системное знание об этом строе. Т.е. 7% знающих, что сегодня в Армении капитализм, всего лишь верхний предел количества студентов, у которых возможно существует системное знание общественного строя.

7% студентов неправильно назвавшие общественный строй, как правило отвечали – «феодализм». Этот ответ, по сути, из себя представляет отображение в обыденном сознании общественных отношений в стране периферийного капитализма, т.е. это студенты не имеющие научных концептуальных обществоведческих знаний.

Важным индикатором характера преподавания общественных наук в высшей школе является то, что 22% студентов вместо общественного строя назвали политическую систему или политический режим. Это означает, что в преподавании общественных наук в высшей школе искажена их концептуальная основа.

Исходя из того, что учебники по общественным наукам – социологии, политологии и экономики, в основном или переводы западных учебников, или их «вольные пересказы», то можно предположить, что такое искажение знаний -глобальная проблема обучения общественным наукам.

Эффективность формирования обществоведческого знания в высшей школе Распределение индикатора «количество студентов правильно знающих название общественного строя в Армении» по годам обучения, показывает, что на 1-ом курсе бакалавриата правильный ответ знали 4% студентов в конце обучения, на 2-ом курсе магистратуры – 9%, т.е. из школы абитуриенты входят в вузовскую систему уровнем знания названия общественного строя в 4% и выходят из вузовской системы уровнем 9%.

Т.е. эффективность вузовской системы в передачи этого конкретного элемента обществоведческого знания 5%. В обществоведческих специальностях вузов, знающие правильный ответ составили 12%.

Эффективность отбора интеллектуальных кадров партийной системой Армении

Известно, что сегодня политические элиты обычно отбираются из партийной системы.

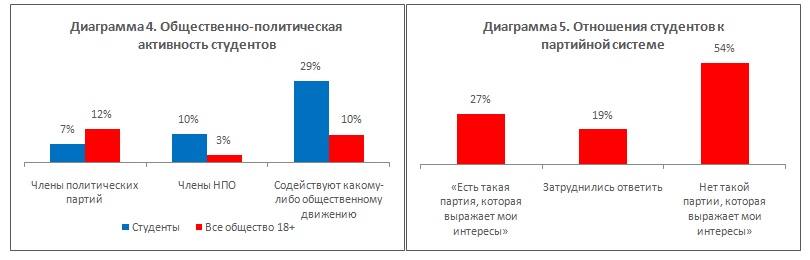

Исследование показало, что если среди всех студентов знающие какой сегодня общественный строй в Армении составляют 7%, то среди студентов участвующих в каком-либо общественном движении-6%; среди студентов членов нeправительственных организаций- 5%; а среди студентов членов какой-либо партии всего - 1%. Получается, что, партийная система Армении рекрутирует в свои ряды «отбракованный» образовательной системой «материал».

Если принять во внимание, что Армении планируется переход к парламентской форме правления, то последствия для политической системы потенциала развития страны очевидны и неутешительны.

Особенности политического участия студентов и политических процессов в Армении

Отношение студентов к партийной системе Армении отражают следующие данные. Считают, что в Армении есть партия, которая выражает интересы подобных им людей 27% студентов; считают, что нет такой партии - 54%; а затруднились ответить на этот вопрос 19%.

С другой стороны, членами какой-либо партии являются 7% студентов (что ниже, чем в целом по стране), членами НПО – 10% (что более, чем в 3 раза выше, чем по стране), а содействуют какому-либо общественному движению – 30% (что в 3 раза выше, чем по стране).

Выводы

Какие последствия можно ожидать, на основе полученных данных?

Во-первых, политическая активность в стране все больше будет переходить в общественные движения.

С другой стороны, общественные движения, как правило, не имеют целостные и системные идеологии и программы. Поэтому, в краткосрочной перспективе, вследствие неоформленности концептуального и системного обществоведческого знания студенчества, оно будет сильно подвержено внешним информационным манипуляциям, что в критических ситуациях может стать фактором дестабилизации внутриполитической обстановки. Если лица отбракованные высшей образовательной системой уходят в партийную систему – очевидно, для карьерного роста, - то качество партийной системы Армении, а следовательно, и государственного управления, в перспективе будет ухудшаться.

Так как процесс происходит «у всех на глазах», следовательно, разрыв между образованными слоями общества, с одной стороны, и партийной системой, и системой государственного управления будет увеличиваться.

В долгосрочной перспективе, через 15-20 лет, качество обществоведческого знания политической элиты Армении еще больше снизится и будет гораздо ниже, чем в среднем в слоях общества имеющих высшее образование, что станет внутренней угрозой национальной безопасности, и одним из самых серьезных препятствий для развития Армении. Что же следует предпринять? Очевидно, что необходимо в вузовской системе серьезно заняться обществоведческим образованием студенчества, как общественных, так и технических и естественнонаучных специальностей. Последнее - не менее, если не более, важно.

Для этого необходимо разработать и внедрить в учебные планы университетов интегрального обществоведческого курса основанного на современных макро социологических теориях, в частности миросистемного анализа.

Цель нового курса – формирование у студенчества системного и концептуального научного мировоззрения.

Это необходимо, чтобы национальные элиты были способны воспринимать историю Армении, проблемы Армении, их генезис, динамику и пути решения в контексте мировой истории, глобальных и региональных структур, проблем и процессов.

Возврат к списку

Другие материалы автора

- СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ 9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА[24.12.2018]

- ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В АРМЕНИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ[12.11.2018]

- ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ АРМЯНСКИХ РЕСПУБЛИКАХ[02.10.2018]

- ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТА СЕРИАЛОВ НА АРМЯНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ[10.08.2018]

- ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ В АРМЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ)[11.07.2018]

- КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА[14.06.2018]

- ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В АРМЕНИИ (2012-2016 ГГ.)[03.05.2018]

- ОБРАЗ МИРА В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЯХ АРМЕНИИ[14.02.2018]

- СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ЗАДАЧИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ[09.01.2018]

- ЧТО ПРЕПОДНОСЯТ СВОЕЙ АУДИТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛЫ АРМЕНИИ[13.12.2017]

- СОЦИОЛОГИЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЯНСКОГО ОБЩЕСТВА К ПРОЦЕССУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ[24.10.2017]