27.11.2015

27.11.2015ВОЗМОЖНОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ЕАЭС

Ашот Тавадян

А.Тавадян - Советник НОФ «Нораванк», доктор экономических наук, профессор, руководитель авторского коллектива по исследованию интеграционных процессов, член Евразийского экспертного клуба

Доклад на круглом столе «Армения, актуальные вызовы современности и Евразийская интеграция» для молодых международников, политологов и экономистов. НОФ «Нораванк», 26 ноября 2015г., четверг

В Договоре о Евразийском экономическом союзе ряд разделов имеют ключевое значение, в частности раздел XIII «Макроэкономическая политика» и раздел XIV «Валютная политика», а также соответствующее приложение N15 «О мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики». Первоочередная конкретизация данного раздела чрезвычайно важна в кризисной ситуации. Отметим, что в разделе XIII статья 63 «Основные макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития» отмечено,что уровень инфляции не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве ЕАЭС, в котором этот показатель имеет наименьшее значение. Однако данное условие не будет выполнено.Инфляция в России по состоянию на октябрь составляет 15.6%, а в Армении же 1.5%. Фактически не выполняется не только статья 63 Договора, поскольку в октябре разница инфляций Армении и России составляет 14.1 процентных пунктов, но и пока не выполняется и статья 4 Закона о Государственном бюджете Армении за 2015г, соответственно которой минимальная инфляция должна составить 2.5%.В чем же дело? Чтобы избежать инфляции выше 5.5% ЦБ РА вынужден стабилизировать курс, кстати, за счет займов МВФ. Ибо импорт в три раза превосходит у нас экспорт. В результате растет государственный долг, теряем в золотовалютных резервах (больше всех потеряли 35% в 2014г.), имеем высокую ставку рефинансирования и самый низкий уровень монетизации в ЕАЭС, теряем по экспорту. Нет необходимости такой перестраховки и не надо платить такую цену. При этом инфляция была бы выше, но потери были бы минимальны. В России же видимо должны быть приняты дополнительные меры для снижения уровня инфляции. Эти взаимные меры способствовали бы росту товарооборота и при этом были бы выполнены ключевые требования договора.

При четком выполнении ключевых статей договора явно целесообразен переход в странах ЕАЭС на расчеты в рублях в торговле стратегическими товарами и отказ к привязке к доллару, что позволит интенсифицировать взаимные расчеты в национальных валютах и сократить долларизацию. Действительно чрезвычайно важно осуществление взаимной торговли стратегическими товарами на базе рубля без привязки к доллару.

Данное предложение прямо следует из Договора о Евразийском экономическом союзе. В этом аспекте чрезвычайно важное значение принимает статья 64 Договора, где представлены цели и принципы согласованной валютной политики стран ЕАЭС. Государства-члены в целях углубления экономической интеграции должны развивать сотрудничество в валютно-финансовой сфере, повышать роль национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечивать взаимную конвертируемость валют стран ЕАЭС, разрабатывать и проводить согласованную валютную политику. В приложении же этой статьи прямо указано о необходимости координации политики обменного курса для обеспечения проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах государств-членов.

Необходимо подчеркнуть следующий ключевой фактор: при не применении на практике взаиморасчетов в национальной валюте, хотя бы по определенному сегменту продуктов, у центральных банков стран ЕАЭС не будет ясного стимула для четкого выполнения требований договора о ЕАЭС, а также согласования и принятия соответствующих нормативов и документов. Отметим, что взаиморасчеты в национальных валютах прямо способствуют проведению согласованной и более рациональной политики плавающего курса.

Для всех стран ЕАЭС целесообразно снижение уровня долларизации. Снижается потребность не только в долларах, но и затраты на ее фактически двойную конвертацию. Скажем, по газу Армения выплачивает Российской компании Газпром в год порядка 400 млн. долларов, газ же продается в Армении в драмах. В то же время Армения из России получает трансфертов в год примерно1.5 млрд. долларов, в основном в российских рублях. При данной схеме взаиморасчетов основная сумма через банки направляется в Россию и конвертируется в доллары на биржах России. В этом случае для того чтобы заплатить за газ приходится дважды конвертировать валюту, неся соответствующие затраты.

Для России переход на взаиморасчеты по стратегическим товарам в российских рублях соответствующим образом снизит спрос на доллары на биржах России и конечно же существенно повысит потребность в российских рублях в странах ЕАЭС. Это не только будет способствовать стабилизации российского рубля, но и четкому выполнению требований договора ЕАЭС.В дальнейшем это создает практическую основу для перехода на взаиморасчеты на национальной валюте по всему товарообороту ЕАЭС, а также способствует созданию практических предпосылок для введения единой валюты в странах ЕАЭС.

Данная мера необходима в первую очередь для того, чтобы обезопасить экономику от колебаний национальных валют к доллару, снизить уровень долларизации в странах ЕАЭС, а также затраты на конвертацию. Для того же, чтобы одна из стран не получала существенного преимущества от разного колебания национальных валют, крайне необходимo выполнять требования Договора ЕАЭС о валютной политикe и в первую очередь конкретизировать их. Страны ЕАЭС этим шагом способствуют также решению определенных в статье 4 Договора о ЕАЭС «Цели Союза» необходимости всесторонней модернизации, кооперация и повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики. Очевидно, что, без согласованной денежно-кредитной и особенно без координации валютной политики, вышеуказанной цели достичь невозможно.

Следует подчеркнуть, что данная мера способствует и укреплению валютной безопасности стран ЕАЭС. Для согласования национальных валют стран ЕАЭС их курс относительно конвертируемых валют должен соответственно инфляции постепенно понижаться, и это должно происходить согласованно. В противном случае, если курс остается практически без изменений при существенно более высокой инфляции, то это значит, что в стране стимулируется импорт, оказывается ему помощь. В то же время логично способствовать обратному процессу, ибо переоцененный курс национальной валюты может фактически искусственно снизить конкурентоспособность страны, отрицательно повлияв на торговый баланс и выполнение бюджета. Постепенное понижение курса содействует экономике, особенно экспорту. Конечно же, это в странах ЕАЭС должно происходить плавно и согласованно, так как всякие скачки вредят экономике. Если в стране инфляция в среднем 6-7%, а в США и ЕС 1-2%, то нецелесообразно держать курс национальной валюты в одном и том же коридоре. Необходимо способствовать формированию в течение года курса на уровне ниже существующего на 4-5% (с коррекцией изменения цен на товары, представленные в торговом балансе). Переоцененные же национальные валюты стран ЕАЭС создали основу для резкого понижения курса в кризисной ситуации. Кроме того, если при данном курсе существенно сокращаются золотовалютные резервы страны, то это ключевой сигнал о том, что национальная валюта переоценена. Резкое же понижение курса и золотовалютных резервов несет угрозу для валютной безопасности страны.

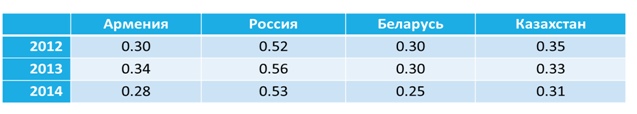

В России уровень монетизации – в районе 50%, в других странах ЕАЭС – ниже 40% (см. таблицу), в то время как в передовых странах Евросоюза в районе 100%. В Китае же и быстроразвивающихся странах Азии монетизация значительно выше 100%. Уровень монетизации в странах ЕАЭС поэтапно должен быть приближен к рубежу 70%, в противном случае периодично будут возникать определенные трудности со стабильным ростом экономики и возможностями ее диверсификации, а также могут возникнуть проблемы при взаиморасчетах в национальной валюте. Росту уровня монетизации будет способствовать взаимная конвертируемость и переход во взаимных расчетах на национальные валюты стран ЕАЭС.

Заблуждением было бы считать, что высокая ставка рефинансирования всегда сдерживает инфляцию, а низкая – наоборот. При высокой процентной ставке, особенно в условиях очень низкой монетизации, формируется следующая причинно-следственная цепь: высокая процентная ставка рефинансирования – еще более высокие банковские процентные ставки – рост себестоимости при остром дефиците собственных средств – инфляция издержек, что не способствует местному производству и экспорту.

Особенно в период преодоления финансово-экономического кризиса, следует в странах ЕАЭС согласованно поэтапно снизить ставку рефинансирования. Учитывая инфляцию, необходимо оценить, как ставка рефинансирования отражается на ВВП, его структуре, торговом балансе. Очень трудно модернизировать производство, если доходы существенно снижаются, вероятность колебания инфляции и курса валют значительна, а реальные банковские ставки неподъемно высоки и при этом взаиморасчеты проводятся в долларах США. Ставка рефинансирования имеет свой интервал, ключевое значение для верхнего предела которой имеет рентабельность в сферах, обеспечивающих научно-технический прогресс минус банковская маржа. Выход за который особенно в условиях низкой монетизации может быть оправдан лишь в критических ситуациях, причем в минимально короткий срок, ибо в противном случае можно нанести серьезный вред научно-производственному потенциалу стран ЕАЭС.

Снижение зависимости от валют других стран, повышение роли рубля во внешнеэкономических расчетах и значимости золотого запаса оправданно. Однако это не даст эффекта, если не будет проводиться согласованная денежно-кредитная политика. Необходим поэтапный переход к тому, чтобы в странах Евразийского экономического союза инфляция была не выше 5%. Снижение же курса национальных валют относительно курса валют США и Евросоюза должно соответствовать инфляции. При этом следует обеспечить рост монетизации и иметь согласованную ставку рефинансирования. Чрезвычайное значение имеет четкое выполнение договорных обязательств, в частности по вопросам инфляции и валютной политики. Целесообразно корректировка Договора о ЕАЭС и вышеуказанные условия следует систематизировать и сформулировать в Договоре.

Формирование ЕАЭС пойдет по лучшему сценарию, если ЕАЭС удастся осуществить ключевые требования договора о ЕАЭС и проводить согласованную налогово-бюджетную, денежно-кредитную, в особенности валютную политику. Конечно, тут играет свою роль координация социальной, да и внешней политики, а также эффективное противодействие коррупции. Ключ от успеха от интеграции стран Евразии и укрепления их экономической безопасности в первую очередь находится в их руках.

Возврат к списку

Другие материалы автора

- АРМЯНО-РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2019 ГОДУ В КОНТЕКСТЕ ЧЛЕНСТВА АРМЕНИИ В ЕАЭС[20.12.2019]

- ЧЕТЫРЕ ГОДА ЧЛЕНСТВА АРМЕНИИ В ЕАЭС: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ[24.12.2018]

- О КНИГЕ “АРМЕНИЯ В ЕАЭС: ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ”[24.10.2018]

- ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА В КОНТЕКСТЕ ЧЛЕНСТВА В ЕАЭС[04.09.2018]

- АРМЕНИЯ В ЕАЭС: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕГРАЦИИ[11.07.2018]

- ВНЕСИСТЕМНАЯ ПОЛИТИКА СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН[01.06.2018]

- ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ЧЛЕНСТВА В ЕАЭС[29.05.2018]

- ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАНОВЛЕНИЯ ЕАЭС: ЗНАЧЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ[25.04.2018]

- ЭКОНОМИСТ: ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ[14.03.2018]

- ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЯСЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ[22.02.2018]

- ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ В 2017 ГОДУ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЕАЭС[16.01.2018]